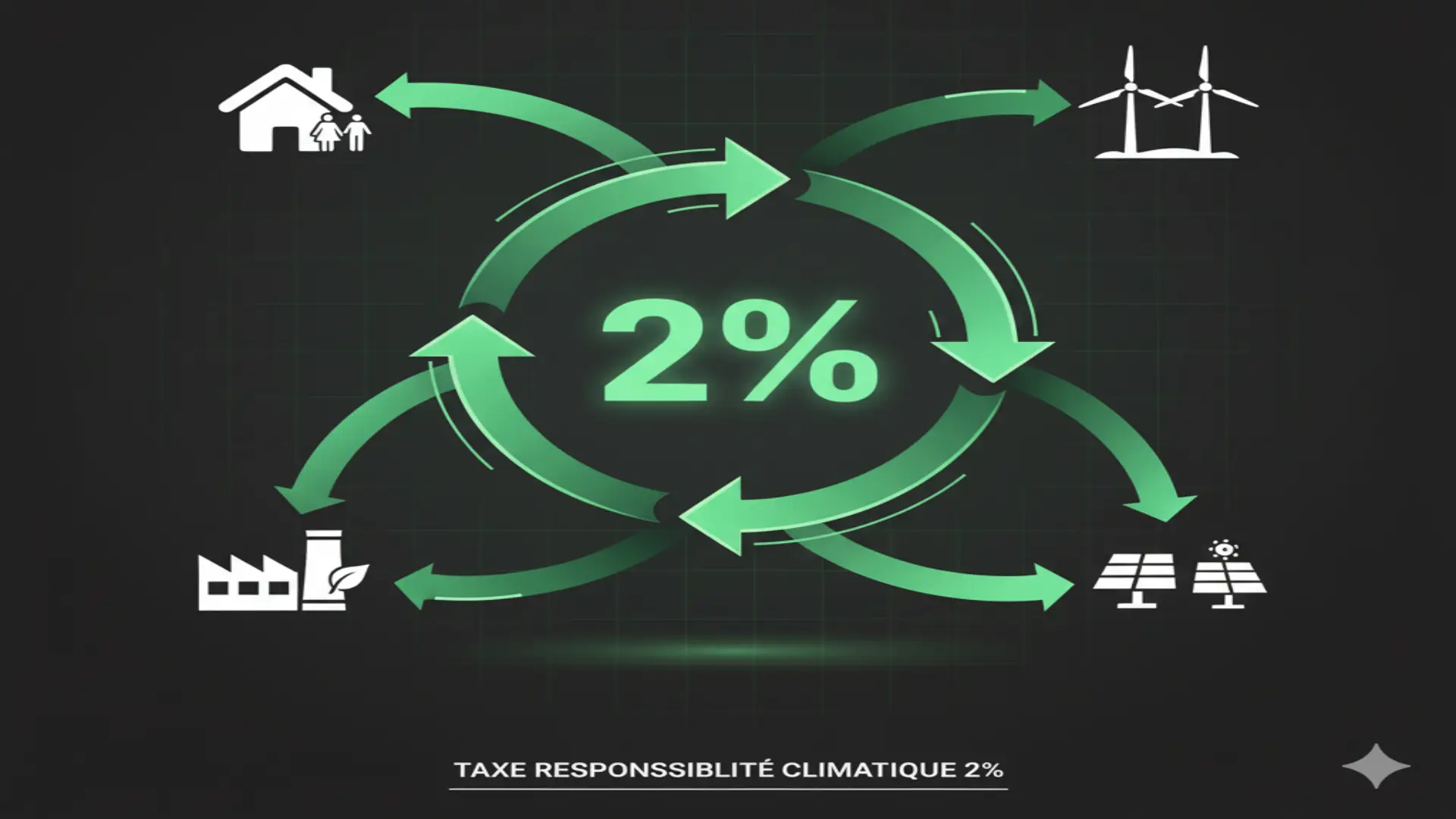

- Naviguer entre les exigences françaises, UE et locales en 2024-2025

- Le triple ancrage juridique : comprendre la complexité des DOM

- CSRD et DOM : convergence réglementaire et adaptations locales

- L'évolution réglementaire 2024-2025 : les nouveaux défis

- Gouvernance RSE adaptée : les spécificités institutionnelles

- Cas pratique : l'application concrète en 2024-2025

- Perspectives 2025-2030 : Vers une RSE Ultramarine Différenciée

- Recommandations Stratégiques pour les Entreprises Réunionnaises

-

Article précédent

Évolution de la conformité RSE pour les DOM et La Réunion